沒有白走的路!如何找到自己的天賦

如果用盡全力還看不到成果,就代表自己沒有天賦嗎?

大一到大三,我參加了 23 場比賽,但一場都沒贏過,甚至連個參加獎都沒有,血淋淋的現實彷彿在告訴我:「你,不過如此。」

但我沒有選擇放棄,而是持續尋找新的可能性;最終在大四那年,我找到適合自己的路!

有時你不是沒有天賦,只是嘗試的領域不夠多;或者跟我一樣,複合領域才是我們大顯身手的地方!

▋人與人之間,存在天賦上的差距

儘管很多雞湯文都說天賦的差距可以靠努力突破,但在現實世界中,僅有極少數的人能夠辦到。

因為我是電機轉資工,所以程式基礎比班上那些資訊科出身的同學薄弱很多。

而班上大概有 10 個人是選手出身,我在他們身上看到了所謂的「天賦」。

比如遇到難題的時候,大部分人是去「尋找」解決方案,而他們是直接「想到」解決方案。

當然你可能會說,這是經驗累積的成果。

但業界其實有不少工作 10 年以上的資深工程師,儘管花了很多時間「尋找」;但最終還是沒有找到合適的解決方案,因為有時解決方案是需要自己「創造」的。

而我是一個好勝心很強的人,為了測試自己用盡全力能離選手多近

在大一上學期,我每天花 8 小時寫程式、刷題,在第一次 C 語言的上機考就拿到 93 分的成績。

93 分在班上算前段班了,但上機考的分數呈現 M 型分佈,不是不及格,就是85分以上。

而這個 M 型化並沒有隨著時間推移改變,即使是資工系,有些人直到畢業還是不太會寫程式,轉系留級都是常態。

如果螢幕前的朋友想要選擇工程師這條路,我想提醒大家:『程式是很殘酷的,結果不是 0 就是 1,只要沒結果,你中間的努力都不算數。』

不過這段努力的時光讓我認知到,只要夠努力,我在程式方面還算擁有「不上不下」的天賦,至少未來有辦法靠這項技能混口飯吃。

講到這邊,我腦中突然冒出一句話:『別人考 100 分,是因為滿分只有 100 分;你考 93 分,是因為你的實力只到 93 分。』

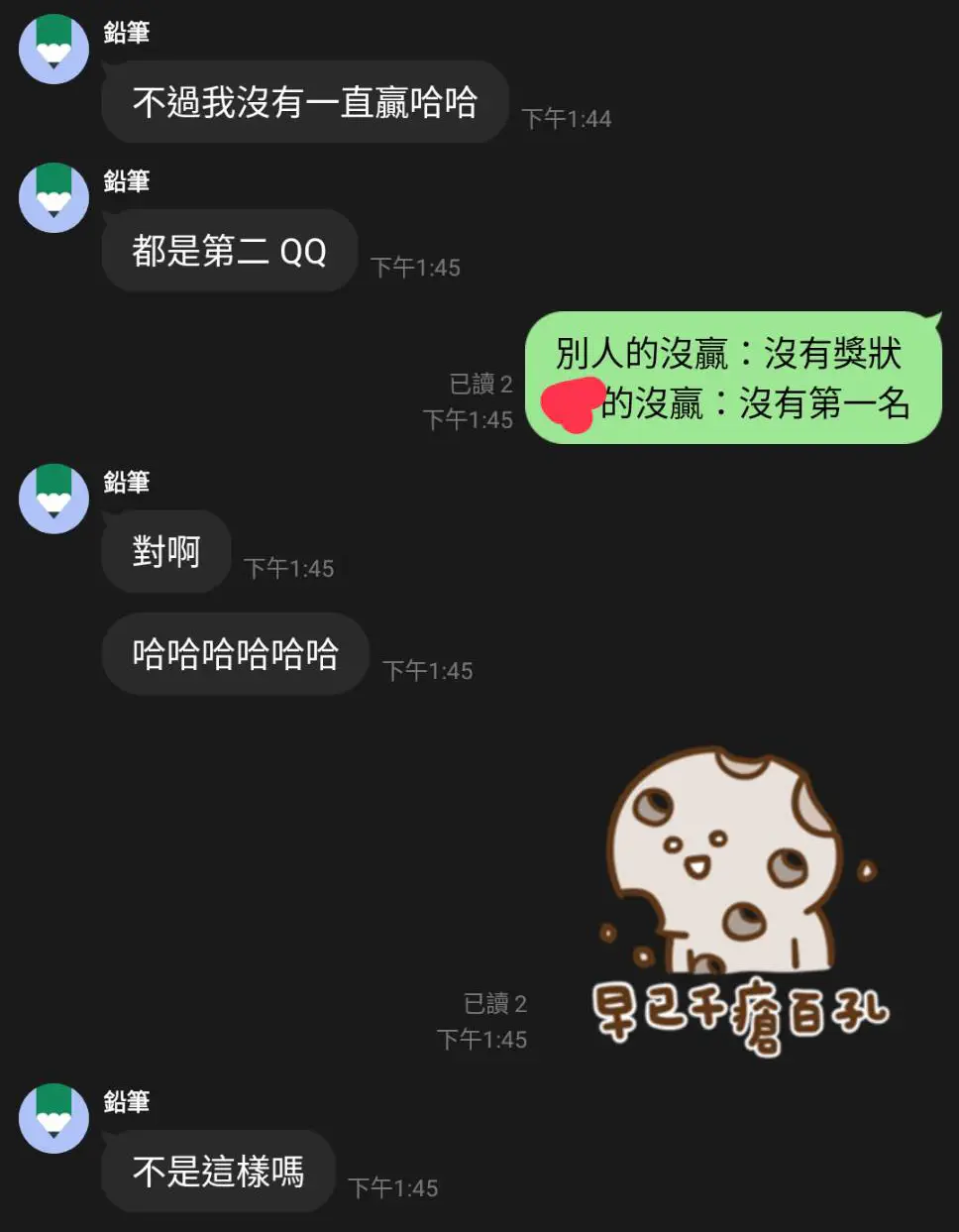

下面放上朋友跟我的一段對話,在有天賦的人眼中,除了第一名外,其他都是參加獎。

▋3 年 23 場比賽,我連一場都沒贏過

了解自己程式方面的天賦後,我開始做一些「不務正業」的嘗試。

因為高職參加各種比賽都獲得不錯成績,尤其在文學領域幾乎戰無不勝,所以我產生了迷之自信,認為自己在文學方面肯定天賦異稟。

於是我積極參加各種文學競賽,只要主題有「散文、小說」我就去比。

從大一到大三,大大小小共參加 23 場比賽,甚至在 19 歲就寫完一本 10 萬字小說。

但結果呢?比賽不僅全部落榜,連投稿到出版社的小說也都石沈大海。

連續 3 年的失敗,讓我深刻體會到:『過去之所以會贏,是因為選對了對手;現在之所以會輸,是因為選錯了對手。』

▋專項贏不了,就嘗試複合領域

大四為了湊滿選修學分,我修了「創業管理」這門課。

如果只看課名,應該很多人會覺得這是門「聽演講混學分」的課程;但在聽完第一堂課程大綱說明後,我便意識到這是門「非常累」的課程,因此有超過一半的人在第二堂課直接退選。

這堂課累的地方在於,「創業管理」是跟你玩真的!

除了每個禮拜都要小組競賽報告進度外,還要輪流當主持人、場地佈置、會議紀錄、影片拍攝、網頁發表,甚至還要經營粉絲專頁。

到了學期中要多次跨校競賽,而學期末甚至要把產品實體化做成果發表。

為了讓每個小組成員都有各自擅長的領域,老師把一個系的同學強制打散,所以大家都不認識,非常考驗社交和溝通能力。

以結果來說,我很感謝當時選修這門課,還修了兩次。

它讓我在出社會前,了解什麼是跨部門溝通、團隊領導統御、產品發表技巧,也讓我意識到自己真正適合的領域。

我很清楚,在「技術、文學、管理」任何一個領域,我都達不到頂尖。

但如果把競爭項目改為「技術+文學+管理」,我的綜合戰力就會上升非常多,甚至能跟頂尖團隊一較高下。

▋只要你還沒放棄,其他人也會被影響

其實「創業管理」這堂課修起來,比想像中的「更累」且「更不順利」。

過去比賽都是單打獨鬥,突然變成團隊作戰有很多需要學習的,比如:

- 每個人來自不同系,想法很難統一

- 而且每個人修課理由不同,你想得名,但其他人可能只想躺平

- 因為彼此不熟,在缺乏連結的狀態下,有些組員說失蹤就失蹤

- 另外在團隊出現大家都認可的領導者前,合作會相當混亂

第一次修課時,我是團隊中對比賽最感興趣的人,其他成員雖然不到不感興趣,但也不想花太多時間準備。

隨著時間推移,這個狀況越來越嚴重,而且磨合的過程未必會解決問題,有時還會製造出更多問題。

當時距離期末剩沒幾個禮拜,如果問題再不解決,基本上就是等著翻船了。

這個學期我們的提案是用樂高拼裝的概念,做出不同功能的旅行分裝罐。

一開始請有製作模型專業背景的組員協助,結果到正式 Demo 的前一天

他突然說遇到技術問題無法 3D 列印,因為連組內的專業人士都放棄了,所以其他成員就選擇躺平。

但我偏偏就是那種「就算所有人都放棄希望,我還是會一個人堅持到底」的性格。

儘管沒有製作模型經驗,我還是去文具店買保麗龍,自己手工切割、用色紙包裝,一直弄到天亮才完工。

圖片桌上這些看起來像是小學生勞作的東西,就是當年創業競賽的產品原型。

這次經驗讓我體會到:『不是因為看到希望才選擇堅持,而是因為堅持所以才看到希望。』

儘管成品外觀不太理想,但我那晚的努力直接改變了團隊氣氛。 因為局面已經從「穩輸」變成「有機會贏」,人在有希望的時候往往願意多努力一點。

而團隊很幸運在隔天比賽獲得第一名。

從這次勝利開始,團隊凝聚力越來越強,接下來每週比賽也成為常勝軍,最終在跨校競賽取得了第二名的成績。

而在下學期的課程,我受邀擔任課堂助教,讓我用不同的身份與視角,帶領團隊取得成績。

也許比賽規模不大,獎金不多,但他讓我找到了適合自己的位置。

▋沒有白走的路

很多事情在把時間拉長後,你才會發覺當時的努力是有意義的:

- ➤ 文學:儘管我文學獎一次都沒有贏過,但當我把寫腳本的概念,應用到產品發表上時,就能讓每個組員清楚要講的話和扮演的角色,保證上台穩定度和 Demo 品質。

- ➤ 技術:雖然大四技術水平有限,但理工底子讓我能判斷方案可行性,並有能力把產品的原型製作出來。

- ➤ 管理:縱然我過去沒有領導統御經驗,但在團隊成員都不積極的狀態下,努力做事的人就會自然成為領導者。這個道理出社會也一樣。

很多人出社會後還是找不到自己的定位。

我覺得有時找不到定位,是因為接觸的領域不夠多,缺乏比較基準。

而所謂「天賦」也不一定只侷限在單一領域,有時複合領域才是你大顯身手的地方。

如果你還在尋找方向,不妨多嘗試不同領域,也許你會發現,那些看似白走的路,其實都在為你的未來鋪路。

我是鼎淵,一個熱愛分享 AI 知識、自我成長、職涯發展主題的工程師。

歡迎追蹤我的 YouTube,帶你掌握時代趨勢!

《工程師下班有約》網路書店: 🐲天瓏書局

我是林鼎淵,如果覺得這邊文章對你有幫助,歡迎追蹤筆者的 Facebook 與 YouTube,我會持續分享實用的新知識 💡